全面收縮,轉(zhuǎn)機(jī)在哪?

從2018年到2022年,期間的生豬出欄增速不禁令人懷疑企業(yè)如何應(yīng)對越來越龐大的攤子。牧原增長4.5倍,新希望增長4.7倍,雙胞胎增長5.43倍,傲農(nóng)增長11.4倍,德康增長4倍……

盡管從2021年下半年起,業(yè)內(nèi)降本增效之風(fēng)吹了又吹,奈何總體產(chǎn)能還是居高不下,可見讓規(guī)模企業(yè)“壯士斷腕”難度極大,面對遍布全國的養(yǎng)殖場,發(fā)力的方向表現(xiàn)為部分上市企業(yè)開始下調(diào)2023年出欄目標(biāo):

傲農(nóng)從800萬下調(diào)到600萬。

天邦從800-1000萬頭下調(diào)到650萬頭。

天康從500萬下調(diào)到280-300萬頭。

大北農(nóng)從600萬頭下調(diào)到500-550萬頭。

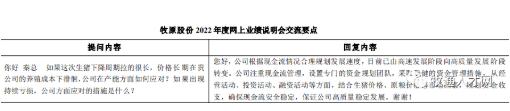

腰部豬企如此,頭部豬企亦在放緩:牧原從高速發(fā)展階段向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變;溫氏終止14個募投項目;新希望二賣豬場……

而綜上對從業(yè)者最直接的影響便是,崗位變少。自己變得“不值錢”了。

從“是個人就要”到“技術(shù)員卷到本科”,也不過2年光景。直觀的感受便是,你把簡歷掛出去、投出去,鮮少收到人事的反饋,或者提供的待遇令人興趣缺缺。

月薪5K,成了養(yǎng)豬人最后的倔強(qiáng)。可這樣的待遇明顯不能讓高強(qiáng)度工作的養(yǎng)豬人滿意,現(xiàn)實(shí)行情卻在反復(fù)告訴你現(xiàn)在跳槽出去反而不明智。手機(jī)里的同行交流群也越來越少的人討論跳槽,因?yàn)榇龆即笸‘悾鋈プ兊谩安粍澦恪薄?/span>

預(yù)計轉(zhuǎn)機(jī)在下半年能看到苗頭,亦如去年下半年豬價一度攀升到14元/斤,唯有行情支撐才能降低跳槽風(fēng)險,尤其是對有意向長期深耕養(yǎng)殖業(yè)或者目標(biāo)外企的人來說,頻繁跳槽既內(nèi)耗自己又降低人力眼中你的吸引力。

況且越來越普遍的批次工資也讓職工與企業(yè)風(fēng)險共擔(dān),“競聘接豬”更是增加了現(xiàn)在就業(yè)的不確定性。(推薦閱讀:“競聘接豬”聞所未聞!現(xiàn)在,就連飼養(yǎng)員的活兒也不好干了嗎?)