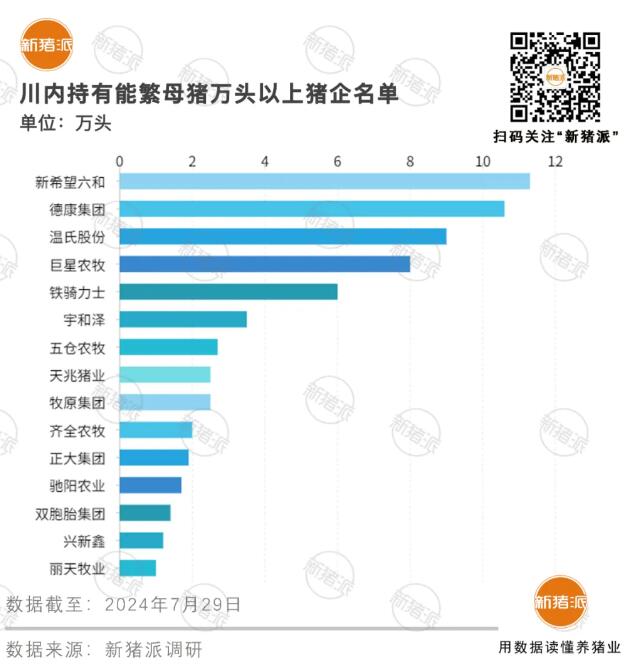

四川生豬產業的發展,以本土豬企為主要力量。據新豬派調研,全國集團化豬企中只有溫氏、牧原、正大、雙胞胎4家在四川布局有較大規模,不過其合計持有能繁母豬數僅不到20萬頭。而本土養豬企業的發展更加享有天時地利人和的優勢,如新希望、德康、巨星、鐵騎力士這4家本土頭部豬企,其合計擁有近40萬頭能繁母豬,是前述幾家外來豬企的兩倍。

據不完全統計,四川全省有約369萬頭能繁母豬存欄,其中TOP17養豬企業就擁有近70萬頭,占比不到19%。這個數字在全國重點產區中排名較為靠后,也表明四川養豬產業集中度較低,仍以中小規模豬場為主導地位。

四川能繁母豬369萬頭

區域規模高度集中度

2023年,四川生豬出欄6662.7萬頭,再創歷史新高,占全國9.2%;年末能繁母豬存欄369萬頭。值得關注的是,在非瘟前,四川擁有430萬頭能繁母豬,同期出欄最高為6638萬頭,母豬生產效率從15.4增長到18.1,提升了17.5%,反映出四川養豬規模化水平的快速提升。

第一梯隊:南充,生豬出欄608萬頭,占全省的9.32%。

第二梯隊:宜賓、涼山、達州、成都、瀘州等地,這些地區的生豬出欄量都在400萬頭以上,合計占全省的35.33%。

第三梯隊:遂寧、廣元、廣安、綿陽、巴中等地,五地生豬出欄量均在300-400萬頭,合計占全省的28.8%。

第四梯隊:資陽、德陽、樂山、內江、眉山等地,其生豬出欄均在200-300萬頭。

第五梯隊:其他山區地市。

為了充分利用四川盆地地域特色,其逐步將生豬養殖從成都平原核心區向盆周丘陵山區適度轉移。

TOP17豬企持有19%能繁母豬

巨頭引領多種模式聯合發展川豬產業

非瘟之后,四川養豬業加快了規模化進程。目前,川豬60%以上出欄量來自規模以上豬場。由于四川山多地廣,生物安全條件相對較好,專業化的家庭豬場和中小規模豬場依舊有著極強的生命力。

據新豬派統計,截至2023年底在四川擁有超萬頭能繁母豬的企業有17家,除溫氏、牧原、正大、雙胞胎集團外,其他均為四川本土豬企。這TOP17養豬企業持有近70萬頭能繁母豬,占據全省19%左右,此比例在重點產區中屬于偏低水平。而在四川千頭以上能繁母豬的豬企不到100家,共持有能繁母豬約100萬頭,占全省的27%。

超10家養殖集團在四川開展"公司+農戶“

代養戶成為香餑餑

近幾年,四川各大頭部養豬企業以“公司+農戶”與自繁自養發展模式雙措并舉,同時加大合作農戶的開發。尤其以新希望、德康、溫氏、巨星、鐵騎力士為代表的集團豬企,主要以“公司+農戶”合作模式在四川發展布局。

今年以來,德康農牧、巨星農牧和鐵騎力士繼續在養豬業務方面采取擴張動作。以德康為例,德康農牧的“2號家庭農場”的模式在川內進行了廣泛布局。僅在四川宜賓,德康在2024年內計劃斥資1.2億元,聯手宜賓當地養殖戶共同打造400個“2號家庭農場”養殖單元。按照規劃,每個單元將具備能繁母豬100頭、年出欄育肥豬2500頭產能,預計每年出欄可達100萬頭。

未來隨著集團豬企的不斷投建擴張以及中小豬場的兼并整合,四川養豬產能的聚集度將會更高。